濟源職業(yè)技術學院:“三融三促”推進中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與職業(yè)教育深度融合 培養(yǎng)新時代新愚公

本網訊 近年來,濟源職業(yè)技術學院將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化融入職業(yè)教育,堅持文化素養(yǎng)培育與思想政治教育、專業(yè)技術技能培養(yǎng)有機融合,建設了《中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化》資源庫,有效推進了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承與創(chuàng)新,實現(xiàn)了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與思政教育、專業(yè)教育、實踐教育的“三融三促”。

濟源職業(yè)技術學院組建了由中文、歷史、美術、音樂、旅游、設計等13個學科背景的教師團隊,結合學情實際,立足職業(yè)發(fā)展需求,構建了融經典性、通識性、啟發(fā)性、趣味性、實用性為一體,廣度、深度適宜的《中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化》資源庫知識譜系,建成教學資源庫,包括經典導讀、文學欣賞、歷史文化、民俗文化、藝術欣賞、人文素養(yǎng)等六門主干課程,涵蓋了30個專題、300多個知識點,模塊之間既相互關聯(lián),又彼此獨立,方便師生選學輔教。目前,資源庫已在智慧職教平臺上線,在微信視頻號、抖音號、B站上線,438個學校單位推廣應用,20000多人開展在線學習,新媒體平臺日點擊率達1000多人次,為高職院校師生教學提供了便利,在全社會普及中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育與思政融合,促人格塑造。如在學習《經典文學賞析》中在講授宋詞代表作家蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》《江城子·密州出獵》等作品時,不僅教授詩歌賞析方法、詞作的風格特點,重點分析了詞作中蘊含的詞人風骨。通過講述蘇軾生平,學習作者面對生活中的困難時,積極樂觀,迎難而上,渴望興國安邦、建功立業(yè)的家國情懷,引導學生不畏困難、挫折,學好本領,報效祖國,發(fā)揮了立德樹人作用。

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育與專業(yè)融通,促能力提升。建設了多部門、多學科、多領域的教學團隊,從人才培養(yǎng)方案制定到課程內容設計、教學實施等具體環(huán)節(jié),一體推進,中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化課程與專業(yè)課程交叉融合,全方位提升學生職業(yè)素養(yǎng)、人文情懷、專業(yè)技能。資源庫建成后,有效應運用于專業(yè)教育,堅持理論與實踐并重,技術與人文融通,實現(xiàn)了德技并修的育人目標。

中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育與實踐融匯,促文化傳承。課程教學延伸至校內外教育實踐活動,全面提升學生實踐能力的提升。資源庫建有中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化題庫、專項訓練實踐指導書等內容,為“我們的節(jié)日”系列活動以及學校詩詞大會、禮儀知識競賽、國學知識達人、漢服展示等校園文化活動提供參考。同時,任課教師擔任了學生職業(yè)技能大賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等活動的指導教師,指導學生設計制作剪紙、銀飾品等具有地方文化特色的藝術產品,在各級各類比賽中屢獲嘉獎,讓學生在實踐中感受到中華傳統(tǒng)文化的現(xiàn)代價值和創(chuàng)新力量。

自2018年《中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化》課程開設以來,累計受益學生達5萬多人,培養(yǎng)了一批有理想、敢擔當?shù)男聲r代新愚公。涌現(xiàn)了中國大學生自強之星、河南省文明學生、新時代向上向善好青年等優(yōu)秀學子。創(chuàng)業(yè)先鋒代立紅心系山區(qū)群眾,助力鄉(xiāng)村振興,大力發(fā)展艾草生產加工產業(yè),榮獲河南省最美工匠、濟源創(chuàng)業(yè)致富帶頭人等榮譽;主動請纓奔赴疫情防控一線的優(yōu)秀畢業(yè)生宋浩巖;火車上主動為孕婦接生的鄒小彥;見義勇為的優(yōu)秀學子楊幸強、趙志鵬;五四青年獎章獲得者李天鑫,品學兼優(yōu),扎根基層,奉獻社會。

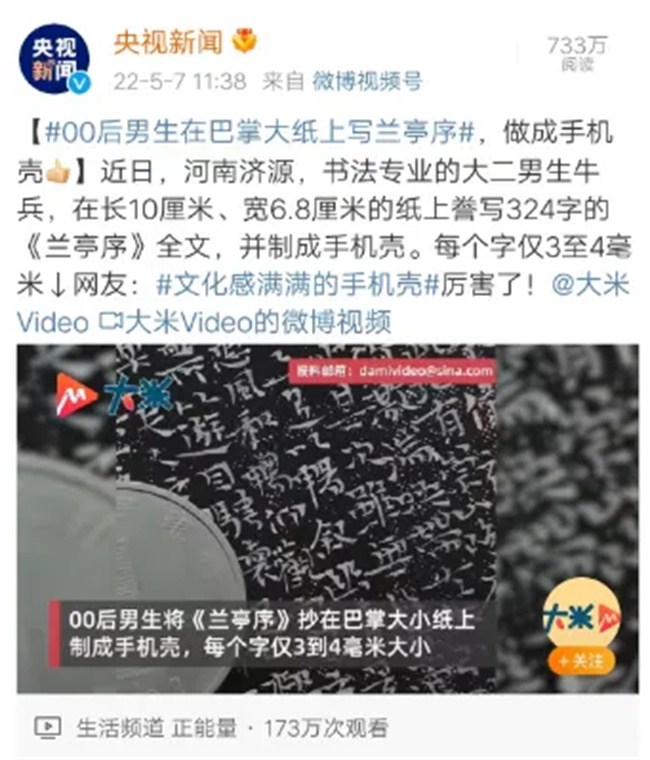

培養(yǎng)了一批精技藝、會創(chuàng)新的技術技能人才。學校學生將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化應用到專業(yè)學習、競賽等活動,“通識+專業(yè)”效果進一步顯現(xiàn)。帶領學生在全國“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全省大學生科技文化藝術節(jié)、大學生“挑戰(zhàn)杯”比賽中獲獎30多項。“網紅達人”牛兵將傳統(tǒng)書法藝術和現(xiàn)代科技相結合,在手機殼上謄寫《蘭亭集序》,走紅網絡,引發(fā)央視新聞點贊。藝術設計學院師生團隊創(chuàng)作的《非遺技藝“葫蘆烙畫”》《丹鳳朝陽》《海印》等作品分別在全國大學生白銀首飾創(chuàng)意設計大賽和濟源示范區(qū)公益廣告征集活動中獲獎。

推動傳統(tǒng)文化的創(chuàng)新性發(fā)展創(chuàng)造性轉化。學校成立了濟水文化研究中心、愚公移山精神教研室、盧仝茶藝等非遺研究基地等平臺,研究推廣地方優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,編撰出版了《王屋琴書》等濟源非物質文化遺產系列叢書。指導學生組建漢服社、詩藝國風工作室、小愚公國學劇團等社團,深入濟源村、鎮(zhèn)、社區(qū)廣泛傳播盧仝煎茶技藝、王屋琴書、硯藝雕刻等非遺文化和傳統(tǒng)技藝。《漢韻華服赴盛宴,能工巧匠傳技藝》《巧手弄簪花 玲瓏醉國風——“妙手生花”手工飾品DIY展》等活動被中國高校之窗、河南高校資訊網、中華高校網等媒體報道。積極投身社會服務,深入濟源鋼鐵集團、濟源煤業(yè)集團等企業(yè)開展“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化”專題講座,開展社會培訓,累計受益達2000人以上。(李滟、鄭愛娟)

(正文結束)