芯眼傳奇:AI照亮中國“芯”的至暗角落

緣起:破解微觀缺陷的初心

在自動化電子制造的浪潮中,SMT產線的高效運轉背后,芯片故障、虛焊、短焊等微觀缺陷始終是行業痛點。傳統人工檢測效率低下,自動光學檢測設備則深陷 “知其然不知其所以然”的困境,返工成本高、排查周期長等問題讓制造商談 “芯” 色變。生產環節中微不可察的缺陷,如同微觀世界的幽靈,潛藏于晶圓之上:或致性能衰減,或引整片報廢,成為制約良率與可靠性的痛點;同時,其亦潛藏于一名河南職業技術學院電氣自動化技術專業學生蘇順的心里。

蘇順同學由于多年參加比賽研發項目,常常面臨所設計的電路板因各種因芯片故障、虛焊、短焊等導致的晝夜問題排查,苦不堪言。“若能洞穿迷霧,精準鎖定缺陷之源,該多好!”這顆名為“芯眼”的火種,在蘇順的心中點燃,一個旨在用AI破解芯片缺陷溯源難題的項目就此啟航。

攻堅:數據迷宮中的長夜探路

夢想豐滿,現實嶙峋。初期的“芯眼”步履維艱:

數據之困:海量芯片圖像數據質量參差,模型訓練如盲人摸象,效果慘淡。

缺陷之魅:瑕疵種類繁雜、形態詭變,專家經驗亦難窮盡。

瓶頸之痛:算法迭代、模型篩選,日夜鏖戰卻難覓曙光。

質疑聲起,項目瀕危,“不能放棄!前路雖暗,我們就是自己的燈。”蘇順團隊的堅守,成為項目的轉折點。2025年初,控制工程學院成立具身智能創新團隊,蘇順、湯彬業、肖坤等電氣學子以其本身扎實的專業素養入選,一起面對芯片之困。

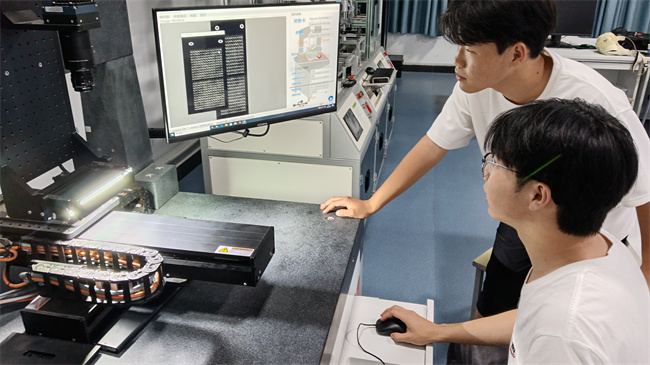

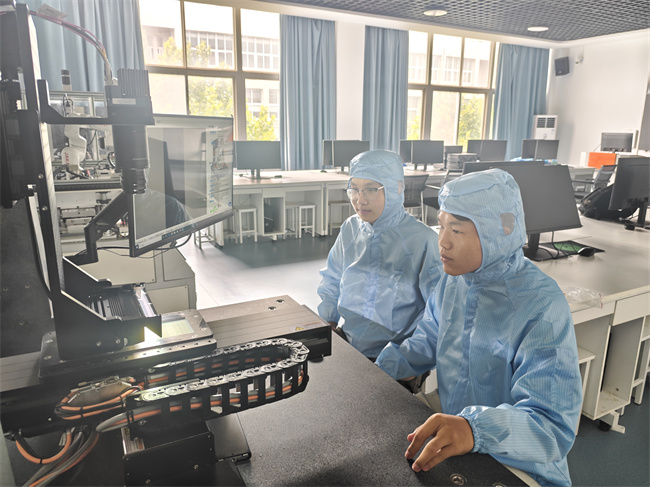

面對芯片圖像數據質量參差不齊、缺陷樣本復雜且難以詳盡的難題,蘇順團隊堅定地說:“那我們就做自己的數據庫”。依托河南省集成電路載板高精度柔線檢測工程技術研究中心、王東輝技能大師工作室設備平臺,結合產業真實項目,團隊經過數月的文獻查找與方法溯源,終于設計出了樣本驅動的手工特征語義關聯新型生成方法。他們與工廠聯手,制定了嚴苛的采集標準,選取真實的污染缺陷數據樣本。通過閾值處理獲取缺陷掩膜,進行形態學分析并提取缺陷區域。接著,運用旋轉、裁剪、仿射、腐蝕等隨機變換技術對缺陷進行處理,再采用泊松融合或線性加權方法將污染缺陷與非缺陷樣品融合,最終形成缺陷樣本數據集。

然而,新項目的開發通常并非僅僅解決一個技術難題,而是會有一系列技術難題接踵而至。例如,如何提高檢測微小故障的準確率,如何提升檢測速度以保證效率等等。

既然發現了問題,那就著手解決問題。秉持著這樣的心態,團隊成員幾乎整日泡在實訓室里。在指導老師的引導下,他們歷經數千次的嘗試、測試與調試,實現了多項核心技術突破:

他們結合卷積自注意機制和跳躍連接思想,設計出一種從淺層到深層的注意力特征融合機制。該機制能夠保留并傳遞從低級到高級特征的語義和位置信息。與以往方法不同的是,它在每個特征提取階段都引入了注意力機制和跳躍連接,從而更好地保留了小目標信息,實現了精細標記表示編碼和全局信息聚合。

同時,他們通過圖像增強和損失函數調整對ResNet進行改進,設計出新型融合特征與生成數據的級聯框架模型,具有極高準確性、快速度性。

破曉:人機共舞,智識相生

漫長的黑夜終迎破曉,團隊創新性地開發出了:1)深度學習溯源引擎:不僅能敏銳捕捉納米級缺陷,更能深度解析其形態與分布特征,精準推斷潛在成因;2)人機協同智判平臺:AI非取代者,而是強大助手,工程師在平臺上對AI初判進行驗證、反饋、修正,形成“AI洞察—人腦精判—模型進化”的飛輪。

人說“十年磨一劍”,然而年輕的具身智能團隊僅用了一年多的時間,就實現了AI芯眼工程的誕生。

他們以恒心礪劍:攻克無數技術壁壘,優化模型千百次,沉淀海量數據與知識。

他們以匠心鑄盾:將“芯眼”淬煉成成熟的AI缺陷溯源系統,化身工廠的“顯微鏡”與“診斷儀”。

精準定位:大幅縮短缺陷根因排查周期。

提升良率:顯著降低廢片與返工成本。

保障品質:為芯片可靠性與國產化筑牢根基。

深耕:守護中國“芯”的永恒衛兵

無論技術多么先進,唯有投入市場,方具實際價值。目前,該技術已在多家企業開展試用工作。具身智能創新團隊攜手深圳啟靈圖像科技有限公司,針對其產品IWatch芯片進行缺陷檢測。檢測結果表明,“芯眼”系統在檢測IWatch芯片微小故障時,具備極高的準確率,能夠迅速且精準地定位缺陷位置,顯著縮短了故障排查所需時間。與此同時,在與蘇州一家知名芯片制造企業的合作過程中,“芯眼”系統助力該企業有效提高了芯片生產良率,降低了廢片以及返工成本,為企業帶來了較為可觀的經濟效益。

隨著“芯眼”系統在市場上的持續推廣,它逐漸贏得了更多企業的認可與信賴。然而,具身智能團隊并未因此而滿足現狀,他們深知守護中國“芯”的征程依舊漫長,需要不斷深入鉆研與創新。

團隊持續加大研發投入,對“芯眼”系統進行優化升級。他們進一步完善深度學習溯源引擎,使其能夠更為精準地推斷缺陷成因,為企業提供更具針對性的解決方案。同時,不斷提升人機協同智判平臺的交互性與智能化水平,以便工程師能夠更加便捷地與AI開展協作,提高工作效率。

除了在技術層面進行提升之外,團隊還注重與行業內的交流與合作。他們積極參與各類芯片技術研討會以及行業展會,與其他企業和科研機構分享“芯眼”系統的應用經驗與技術成果,共同探討芯片制造領域的發展趨勢與面臨的挑戰。通過這種方式,不僅提高了“芯眼”系統的知名度與影響力,也為中國芯片產業的發展貢獻了自身的智慧與力量。

具身智能團隊的同學目前依舊堅守在“芯眼”研發的第一線,持續深耕細作,不斷優化算法,開拓新的應用場景。他們目光堅定,秉持著“芯片競爭是一場永無止境的馬拉松”的理念,宣稱“‘芯眼’的使命,是讓每一顆中國芯都擁有最為強健的‘基因’。我們,將為中國‘芯’保駕護航到底!”(河南職業技術學院供稿)

(正文結束)