范家小學夏校記 ——四川一所農村學校暑期托管服務紀實

學生在自己制作的竹筏上漂流。學校供圖

夜觀昆蟲。

學生下地摘菜,為村里的空巢老人做飯。

根雕藝人李天軍教學生制作根雕。學校供圖

去年,我帶著兩個孩子從大城市“逃離”,來到四川省廣元市利州區范家小學任教,兩個孩子就在范家小學讀書。很多人都很好奇,為什么要來到這樣一個快遞都不直達的角落,常常有人問我范家小學到底有什么秘密,有什么背景,甚至有人暗暗示意我,希望能在媒體一片唱好范家小學的情況下,有沒有什么“內幕”可以透露。我總是無言以對,因為外界所看到的范家小學,既是真實的范家小學,又不是真實的范家小學,范家小學以它自己的模樣而存在。為了回答大家的疑惑,我以本次暑期托管服務為例,為大家呈現一個我眼中的范家小學。

暑期課程研發

今年暑假,為扎實推進“我為群眾辦實事”活動,將減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的“雙減”工作落到實處,四川省廣元市教育局在小學階段推出暑期托管服務。范家小學也積極響應,學校要求教師根據個人實際情況自主報名,以5天為時間段,能在哪個時間段參加就參加,不能參加也沒有關系,不與任何考評、績效掛鉤。在教師不足的情況下,學校向社會招募大學生志愿者以補充師資。上不上托管班,學生自主參與,并根據本校學生參與情況,向支持和認同范家小學辦學理念的部分家長對外開放10個名額。

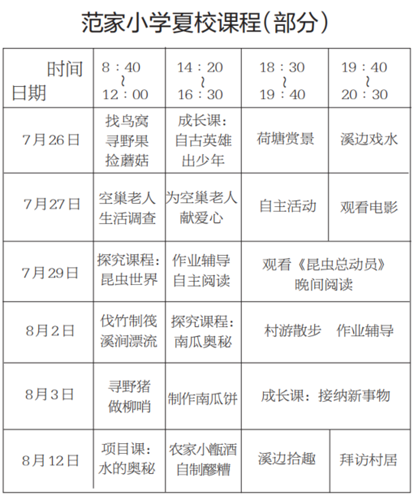

在張平原校長的部署、王畢衛副校長的牽頭下,學校成立了專門的課程研發小組,等學生考試一結束,老師們就投入到暑期課程研發中。老師們利用以往的鄉土課程,結合夏季特點,從教育改革的整體目標出發,對環境、資源、文化、改革意識等方面進行綜合分析,在不斷地修改、打磨和頭腦風暴下優化課程方案,用一周時間開發出多種適合兒童暑期托管的課程,其中成長課有“自古英雄出少年”“遇見強大的自己”“做一個陽光少年”“知行合一更可貴”,探究課有“昆蟲的世界”“南瓜的奧秘”“神奇的葉”“認識野菜”“春苗行動”,體驗課有“林間探秘”“空巢老人調查”“伐竹制筏”“制作南瓜餅”“兒童根雕”,項目課有“石頭畫”“參觀水電站”“農家小甑酒”,建造課有“搭建窩棚”等,還設計了“自導式學習(根據不同年級自主制訂學習計劃)”等形式多樣的課程。

雖然生活在范家小學的孩子們從未脫離過自然環境,在正常學期內,每周三下午開設的鄉土課程中也有“林間探秘”這門課,但由于只有一個半小時,步行距離有限,觀察到的動植物種類有限。利用暑托班進入到更遠的山里,并借助手機APP識別,對認識很多以前不了解的動植物是一個非常好的機會。考慮到七八月正是雨水充沛、植被生長茂盛、動物最活躍的時節,我們設計了三個林間探秘課程。

其中一個課程的內容是巡山探洞,巖石調查。學校地處山區,地理環境構成豐富,地質形態保存完好,許多地方尚未遭到人為破壞。因此,在這個課程中,我們設計了地質勘察,發現了尚有爭議的“冰川遺址”以及大大小小的溶洞,帶領孩子們一起探究溶洞的形成原因,并在不同位置的河床收集各種巖石標本,回校后根據巖石種類、顏色、結構、硬度、條紋進行分類,通過利用放大鏡觀察巖石顆粒、巖石互相敲擊、在巖石上滴稀鹽酸等方式觀察巖石。

通過這樣的課程,我們想要傳遞給孩子們的是:處處皆課堂,要熱愛自然,常在大自然中行走,才能更好地感受生命的美好,理解生命的意義。這些基于學校豐富的自然寶藏所開發的鄉土課程,雖然不能直接提升孩子的學業成績,但在孩子們的歡呼雀躍聲以及閃亮的眼睛中,我們看到了比分數更有價值的東西——好奇心、自信心、求知欲和意志力。

根據課程安排,我們還特別印制了“范家小學夏校記”學生手冊。手冊中每門課程都有對應的前置教學以及課后作業或任務,需要孩子們通過查、詢、讀、寫、繪、講、制作、討論等方式完成。

從教室走向山野

課堂從教室操場走向山林田野、深谷溪邊、庭院溶洞。學習方式也從老師講授、學生聆聽轉為師生齊動手參與,甚至學生為主、老師為輔。學生大膽創意,盡情發揮想象力,沒有標準答案,每個人都是獨立的存在。授課隊伍也從單一的學校老師,加入了許多民間藝人、工匠、釀酒師傅等有一技之長的村民。

當全國出臺暑期托管政策時,學校也積極響應,但學校本身就面臨師資緊缺、一人多崗的情況,加之老師們平時都住校,只有法定節假日才能回家團聚,絕大多數老師的實際情況是不允許的。因此,張校長決定讓老師根據家庭情況自主報名、輪流托管。另外,我們相信,培養多樣化人才、傳承技術技能、促進就業創業必然前途廣闊、大有作為。雖然對小學階段的孩子來說,談擇業還為時過早,但是讓他們看到三百六十行、行行出狀元是非常重要的。學校所在的茍村,也有許多能人巧匠留在家鄉創業。張校長認為,如果能充分發揮他們的作用,將破解學校師資緊缺、技能單一的尷尬。當地一個成年勞動力打零工一天的收入大概是120元,學校付給民間藝人150元,既發揮了他們的社會價值,又解決了我們的難題。

無論是根雕課、石頭畫,還是制作竹筏等,都對孩子們的空間立體感、精細動作發展要求很高。在完成作品之前,老師要指導學生根據材料設計作品的大致形狀,通過組織學生討論,確定要使用哪些材料、工具、方法。我們給孩子們提供了捐贈來的平板電腦用于查詢和記錄。

根雕課上,孩子們帶著前一天在河邊撿來的樹枝和樹根來到根雕藝人李天軍師傅家。李師傅大概6年前開始自學根雕,是附近十里八鄉有名的手藝人。當李師傅打開了門口堆滿巨大的樹根、樹枝的工作間,孩子們不禁發出陣陣驚嘆:外面看似破舊的小房屋,里面竟“暗藏玄機”。各式各樣的工具排列整齊,李師傅如數家珍地介紹它們的使用方法和注意事項。學生們聽得十分認真,生怕漏掉了什么。在成品展示間,看著一件件形態各異的樹根在李師傅的巧手雕琢之下變成一件件精美的作品,孩子們發自內心地佩服李師傅并且躍躍欲試,想要自己親手制作根雕。當孩子們拿到需要的工具,李師傅和老師們根據孩子們的想法,幫助他們設計,剩下的就由孩子們獨自打磨、雕琢完成。整整一天的時間,孩子們自然而專注地投入在自己的制作中,絲毫不需要老師的督促提醒,我們欣喜地看到了教育最美好的狀態。

孩子天然親近水,喜歡玩水。當他們聽說第二天一早要去砍竹子做竹筏時,都異常興奮與期待,晚上不需要老師催促就早早上床睡覺了。早上6點半,我們準時出發,去往三公里外的竹林砍伐最適合做竹筏的斑竹。學生分成三個小組,每個組員承擔一個角色、一個任務。這是一場需要發揮團隊協作能力,又對體力與耐力極具挑戰的考驗。對平時沒機會走這么遠的孩子們來說,確實比較辛苦,但相較于身體的疲憊,孩子們更期待快點兒到達竹林。比茶杯口還粗的竹子一根就有二三十公斤,竹子砍下來后,孩子們要測量需要的長度,將其鋸短,兩人一組抬下山,此時已經是上午9點多。長時間、長距離地頂著烈日負重前行,對孩子們的體能來說是一次巨大的考驗,然而他們都做到了。

在竹筏捆扎實驗中,孩子們先按照自己的理解捆扎,經過多次失敗后,部分孩子失去了耐心,將模擬實驗用的竹筷和繩子扔到地上。這時,老師跟他們一起探討綁扎方法,直到他們對自己重新恢復信心。孩子們經過反復實驗,最終都能摸索著將竹筷固定捆緊,將捆扎好的實驗品放入水中做承重實驗,再根據長寬比例得出最佳的承重效果。當孩子們得出了“竹筏越大,承重越大”這個結論時,我們開始了竹筏浮力大小與哪些因素有關的探討……

當來到河邊實戰捆扎竹筏時,孩子們已經非常熟練,除了因力量不夠大需要老師協助捆緊外,其他都能獨立完成。當大家七手八腳、懷著忐忑的心情把竹筏放進河里,看到竹筏穩穩地漂在水中,孩子們高興地跳了起來。大家自發排好隊,兩三人一組開始漂流嬉戲,老師們也不禁被他們的情緒感染,心里充滿了自豪與成就感。

九個“蹭課”娃

暑托班中除了20多個范家小學本校的學生,還有9個來自上海、廣州、成都、杭州等大城市的孩子。這些孩子的父母曾經來過范家小學參觀,對范家小學的教育理念非常認同,聽說范家小學開辦暑托班后,他們第一時間把孩子送來“蹭課”。暑托班便有了學員地域廣、年齡跨度大、教育背景不一的特點。在課程中,老師們充分考慮到這一特點,課題的選擇從天文到地理,從人文歷史到風土人情,從野菜樹葉到魚鳥昆蟲,是有一定的跨度。

來自廣州的李同學,平時家人不舍得讓他動手做家務,在空巢老人調查課上,他認識了一位80多歲的獨居奶奶。老奶奶的左手殘疾,但不得不自己照顧自己,她的兒子及孫子在外打工,春節才會回來,老奶奶因為年齡太大,腿腳不便,已經好多年都沒出過村子了,哪怕去鎮上趕集也成了無法實現的愿望。李同學小小的心靈被深深震撼,在他的理解中,想去哪里,爸爸媽媽開車就到了,再遠一點兒,坐個動車、飛機也很快就到了。他蹲在老奶奶面前,禮貌又真誠地關心老奶奶的身體狀況,主動幫老奶奶打掃庭院,把堆放在門口的木柴擺放整齊,這些都讓李同學的父母感到非常意外,他們心中那個調皮、不懂事甚至開始叛逆的孩子,怎么一下子就變得如此溫柔?

來自杭州的傅同學應該也是被父母“騙”過來的,開始時,他對老師有一種敵意,似乎覺得我們都是他父母的“幫兇”,我們跟他說話他也愛理不理,活動也不愿意參加,只喜歡自己在一邊看書。在“昆蟲世界”探究課上,他對各種各樣的昆蟲非常感興趣,跟著老師到處尋找昆蟲,如果找到了書中描寫的昆蟲,會興奮地大叫。他會和同學們一起拿著蟲子追著老師不停問問題,跟老師同學一起尋找答案,還把昆蟲喂養起來隨時觀察。孩子們認識到,在人類上帝視角下,小小的昆蟲也有無窮的生命力與獨特的魅力。在接下來的課程中,傅同學一改剛來時的郁悶消極,主動參與到活動中來,甚至開始“調皮”,讓我們感到,他開始真正放松下來,享受整個過程。

我們也見證了,當范家小學的孩子們在水中歡快地嬉戲,在河邊沙灘、石頭堆里尋找“寶藏”,肆意地在陽光下揮灑童真與汗水。而最初,城里的孩子們小心翼翼地在河邊一點點嘗試,有沙子或小石子進到鞋里時就緊張難受、停滯不前,但看到村里的孩子們玩得那么開心,這種放松感染了他們,最后,他們也不管不顧,一口氣走到淺水里,完全沉浸其中,享受涼涼的河水撫過身體的奇妙感覺,將夏日里的煩悶炎熱一掃而空。

暑托班臨近結束時,來自江蘇的范同學越來越不想離開,經常跑去校長辦公室,問可以開范家中學、范家大學嗎?這樣他就可以一直待著不走了。還有小壯、小劉等孩子,在見到爸爸媽媽那刻起,就嘰嘰喳喳跟父母分享這一個月的經歷與收獲,托父母轉達他們對全體老師的感謝與思念。孩子們天真可愛的行動和語言,表達了他們對范家小學最真實的感受,從最初的陌生排斥,到熟悉接納、喜歡留戀,這就是范家小學獨特的魅力。

涂滿成長印記的學生手冊

每一次課程結束,孩子們都會主動在學習手冊上記錄這門課程的所見所聞所感。比如,在“昆蟲世界”這門課,通過白天和夜晚在不同環境中觀察昆蟲,結合繪本閱讀,孩子們發揮想象,賦予昆蟲豐富的活動:約會、比賽、開會等,創編出自己的繪本。

暑托班結束時,手冊已經被學生們涂涂畫畫寫滿了,用一個學生的原話說:這是他第一次主動自發完成的練習冊。

為培養孩子的社會責任感,2016年,范家小學的孩子通過“美麗鄉村體驗活動”深入社區,參與社會調查活動。今年夏校也保留了這一活動。通過空巢老人調查,孩子們了解到,在他們的幸福生活之外,人間疾苦原來是真實的存在,幸福的生活也并不是理所當然、唾手可得,需要幾輩人的不懈努力。正如這些暑托班家長所感受到的,“范家小學做到了讓孩子們在玩中學,深入體驗了不同的生活,看到了他們從未看到過的人群、生活和工作狀態,學會了自理、自主和尊重”,“范家小學給予孩子充分尊重、寬容與理解,相信每個孩子都是獨特的存在,這份信任會讓孩子們更強大”。

范家小學有這樣的土壤讓這些種子生根發芽。允許孩子犯錯,把每一次犯錯視為寶貴的成長機會;允許課堂不那么有序,老師不再是教室里的權威,而是孩子學習的協助者;允許孩子自主安排學習進度,不做橫向比較;改變評價體系,不再唯分數論英雄,每個孩子都有機會成為自信陽光的好少年。成年人的認知是有限的,用有限的認知去看待有無限可能的孩子們,過早判斷孩子的未來,這可能是一種誤解。

夏校結束已經快一周了,但孩子們的笑臉依然歷歷在目,耳邊似乎還回蕩著他們在山間田野縱情的歌唱聲,在青山綠水中的歡笑打鬧聲。夏校既陶冶了孩子熱愛自然、熱愛家鄉的情操,又療愈了他們學習的疲憊。這點點滴滴,已經被時間的線軸穿成潔白無瑕的珍珠,儲存在孩子們的記憶里,成為他們美好童年難忘的經歷。

多年來,在張平原校長的帶領下,范家小學堅守為學生服務、為家長服務的辦學理念,已經開展了4次暑假留守兒童托管夏令營活動。張校長常常給我們講,鄉村教育是基于鄉村環境、鄉村自然資源與人文資源優勢的現代教育,對于啟迪兒童生命智慧與培育生命韌性具有天然的優勢。在這個看似沒有學歷卻有厚重文化的熟人社會,比較容易滋養出講良心、講情義、講誠信的品質和具有勤勞、堅韌、勇敢品格的孩子,這可能是鄉村兒童走向未來世界的寶貴財富。在信息化時代,大山深處的鄉村兒童打開電腦,所了解的世界與城市兒童是一樣的。鄉村學校利用暑期托管,開展項目式、探究式、體驗式課程,不僅可以解決農村外出務工父母的后顧之憂,解決留守兒童的孤獨之苦,還可以為城市兒童提供了解自然、親近自然,消除因課業負擔帶來的疲勞、緊張的情緒,體驗美麗鄉村生活、了解新農村建設成就的機會。目前已經有來自成都、遂寧、廣元市區的多個孩子轉學到范家小學,也有家長在村里租房陪讀。這些家長和孩子在范家小學都非常愉快。

(作者李麗 系四川省廣元市利州區范家小學教師)

(正文結束)